永續發展

永續發展是一種成長與人類發展的方式,旨在滿足當前世代的需求,同時不損害未來世代滿足其自身需求的能力。其目標是建立一個生活條件和資源能夠滿足人類需求,同時不破壞地球完整性的社會。永續發展力求平衡經濟、環境和社會的需求。1987年的《布倫特蘭報告》(Brundtland Report )使永續發展的概念更廣為人知。

永續發展與永續性這一規範性概念有所重疊。聯合國教科文組織(UNESCO)對這兩個概念的區分如下:「永續性通常被視為一個長期目標(即一個更永續的世界),而永續發展則指實現這一目標的諸多過程與途徑。」

始於1992年里約熱內盧地球峰會的里約進程,將永續發展的概念納入國際議程。永續發展是永續發展目標(SDGs)的基礎概念。這些面向2030年的全球目標於2015年由聯合國大會(UNGA)通過,涵蓋了全球挑戰,例如貧困、氣候變遷、生物多樣性喪失與和平。

永續發展的概念存在一些問題。一些學者認為這是一個矛盾的說法,因為他們認為發展本身本質上就是不可永續的。其他評論者則對迄今為止取得的進展不足感到失望。學者們指出,永續發展是一個開放性的概念,常被批評為模糊、不連貫,因此容易被挪用。

因此,增加對永續性研究的資金投入至關重要,以更好地理解永續發展,並解決其模糊性和不足之處。

定義

1987年,聯合國世界環境與發展委員會(World Commission on Environment and Development )發布了《我們的共同未來》(Our Common Future)報告,通常稱為《布倫特蘭報告》(Brundtland Report)。該報告包含了如今廣泛使用的「永續發展」定義:

永續發展是一種滿足當前世代需求的發展方式,同時不損害未來世代滿足其自身需求的能力。它包含兩個關鍵概念:

- 「需求」概念,特別是世界上貧困人口的基本需求,應給予優先考慮;

- 技術和社會組織狀態對環境滿足當前及未來需求的能力所施加的限制。

— 世界環境與發展委員會,《我們的共同未來》(1987年)

因此,永續發展試圖在經濟發展、環境保護和社會福祉之間尋求平衡。

學者指出,永續發展的理解方式多種多樣。他們也強調當前市場驅動的社會、經濟和政治組織系統存在不一致性。實現全球永續性的努力必須考慮影響所有人、各地前景與繁榮的多元挑戰、條件和選擇。

永續性對不同的人有不同的意義,而永續發展的概念引發了多樣化的論述,這些論述為相互競爭的社會政治項目提供了合法性。

概念的發展

另見:永續性(Sustainability)

永續發展的概念起源於17世紀和18世紀歐洲關於永續森林管理的思想。隨著英國對木材資源耗竭的日益關注,約翰·伊夫林(John Evelyn)在其1662年的文章《Sylva》中主張,「播種和種植樹木應被視為每個土地所有者的國家義務,以阻止對自然資源的破壞性過度開採。」1713年,薩克森選帝侯腓特烈·奧古斯特一世的高級礦業管理官員漢斯·卡爾·馮·卡洛維茨(Hans Carl von Carlowitz)出版了400頁的林業著作《Sylvicultura oeconomica》。卡洛維茨借鑒了伊夫林和法國大臣讓-巴蒂斯特·柯爾貝(Jean-Baptiste Colbert)的思想,提出了管理森林以實現持續產量的概念。他的工作影響了其他人,包括亞歷山大·馮·洪堡(Alexander von Humboldt)和喬治·盧德維希·哈蒂格(Georg Ludwig Hartig),最終促成了林業科學的發展。這反過來影響了美國林務局首任局長吉福德·平肖(Gifford Pinchot),他提倡資源的明智使用,以及奧爾多·利奧波德(Aldo Leopold),其土地倫理對1960年代環境運動的發展產生了深遠影響。

1962年瑞秋·卡森(Rachel Carson)的《寂靜的春天》(Silent Spring)出版後,新興的環境運動開始關注經濟增長與環境退化之間的關係。肯尼斯·E·布爾丁(Kenneth E. Boulding)在1966年的影響力文章《即將到來的地球宇宙飛船經濟學》(The Economics of the Coming Spaceship Earth)中指出,經濟系統需要適應資源有限的生態系統。另一個里程碑是1968年加勒特·哈定(Garrett Hardin)的文章,推廣了「公地悲劇」("tragedy of the commons")這一術語。

永續性與發展的當代聯繫可以追溯到1970年代初。1972年,恩斯特·巴斯勒(Ernst Basler)的著作《進步策略》(Strategy of Progress)(德文)解釋了長期認可的永續性概念——保護森林以供未來木材生產——如何直接轉化為保護環境資源以維持未來世代世界的重要性。同年,環境與發展的相互關係在羅馬俱樂部委託的經典報告《增長的極限》( Limits to Growth)中,通過系統動力學模擬模型得到了正式展示。該報告由麻省理工學院的丹尼斯·梅多斯(Dennis Meadows)和唐娜拉·梅多斯(Donella Meadows)領導的科學家團隊撰寫,描述了理想的「全球均衡狀態」,作者寫道:「我們在尋找一個模型輸出,代表一個沒有突然且不受控制崩潰的永續世界系統,能夠滿足所有人的基本物質需求。」同年,另一本影響深遠的書籍《生存藍圖》( A Blueprint for Survival)也出版了。

1975年,麻省理工學院一個研究小組為美國國會準備了為期十天的「增長及其對未來的影響」聽證會,這是首次針對永續發展舉行的聽證會。

1980年,國際自然保護聯盟(IUCN)發布了全球保護策略,其中首次將永續發展作為全球優先事項,並引入了「永續發展」這一術語。兩年後,聯合國《世界自然憲章》(World Charter for Nature)提出了五項指導和評判人類影響自然行為的保護原則。

自《布倫特蘭報告》以來,永續發展的概念已超越最初的代際框架,更加聚焦於「社會包容和環境永續的經濟增長」目標。1992年,聯合國環境與發展會議發布了《地球憲章》( Earth Charter),概述了21世紀建設公正、永續與和平的全球社會的藍圖。永續發展的行動計畫《21世紀議程》(Agenda 21)確定了資訊、整合和參與作為幫助各國實現這些相互依存支柱發展的關鍵基石。此外,《21世紀議程》強調,廣泛的公眾參與決策是實現永續發展的基本前提。

里約進程(The Rio Protocol)是一次巨大的飛躍:世界首次就永續性議程達成共識。事實上,通過忽略具體目標和操作細節促進了全球共識。

雖然永續發展的討論(或論述)在全球和國家治理框架中具有高度影響力,但其意義和實施方式因背景而異,並隨著時間演變。例如,這種演變體現在從千年發展目標( Millennium Development Goals,MDGs)(2000年至2015年)到永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)(2015年至2030年)的轉變。

全球治理框架

永續發展最全面的全球治理框架是《2030年永續發展議程》(2030 Agenda for Sustainable Development ),包含17個永續發展目標(SDGs)。此議程是2000年《千年宣言》及其八個千年發展目標(MDGs)的後續行動,後者是首個全面的永續發展全球治理框架。與里約進程的成果不同,SDGs設有具體目標,但缺乏制裁機制。它們涵蓋了減貧、環境保護、人類繁榮與和平等領域的目標、具體目標和指標。

研究全球環境治理的學者辨識出公共空間中的一組論述,主要傳達四種永續性框架:主流永續性、進步永續性、限制論述和激進永續性。第一,主流永續性在經濟和政治上採取保守態度。第二,進步永續性在經濟上保守,但在政治上具改革性。在這一框架下,永續發展仍以經濟增長為中心,但人類福祉和發展只能通過重新分配權力以平衡發達國家與發展中國家之間的不平等來實現。第三,限制論述在經濟上具改革性,但在政治上較保守。第四,激進永續性是一種變革性方法,尋求打破現有的全球經濟和政治結構。

相關概念

永續性

本節摘自《永續性》

永續性是一個社會目標,旨在讓人類在地球上長期共存。這個術語的定義存在爭議,且隨文獻、背景和時間而變化。永續性通常包含三個維度(或支柱):環境、經濟和社會。許多定義強調環境維度,涵蓋應對關鍵環境問題,如氣候變遷和生物多樣性喪失。永續性的理念可以指導全球、國家、組織和個人層面的決策。永續發展是一個相關概念,這兩個術語常被用來表示相同的意思。聯合國教科文組織(UNESCO)對二者的區分如下:「永續性通常被視為一個長期目標(即一個更永續的世界),而永續發展則指實現這一目標的諸多過程與途徑。」

維度

主詞條:永續性§永續性的維度

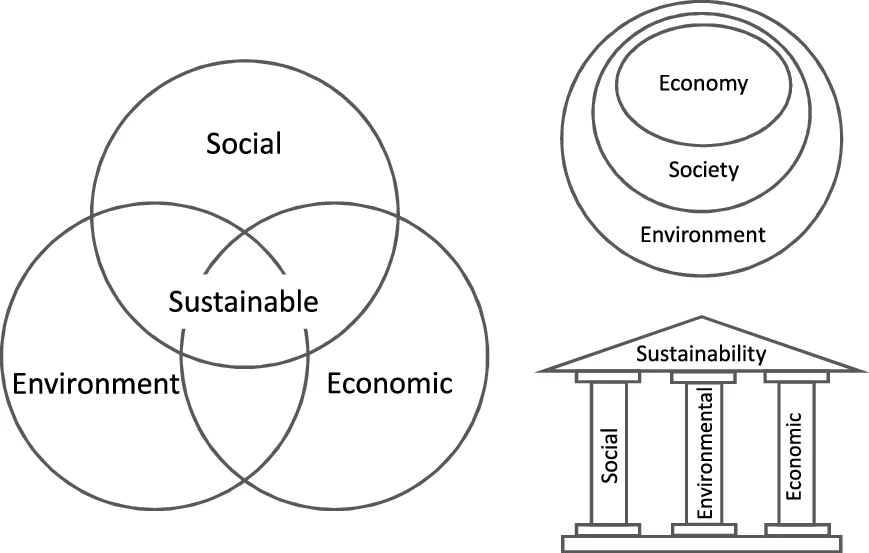

永續發展與永續性一樣,被認為具有三個維度:環境、經濟和社會。其理念是應在這三個維度之間實現良好的平衡。除了稱之為維度外,常用的其他術語包括支柱、領域、面向或範疇。

學者通常區分永續性的三個不同領域:環境、社會和經濟。這個概念使用了多個術語,作者可能會提到三大支柱、維度、組成部分、面向、視角、因素或目標。在這個背景下,這些術語的含義相同。三維度範式缺乏堅實的理論基礎。

各國可以通過採用衡量經濟、社會和環境維度變化的指標,來發展監測和評估永續發展進展的系統。

— 聯合國環境與發展會議 - 地球峰會(1992年),《21世紀議程》8.6節

路徑

更多資訊:永續性§轉型

實現永續發展被認為需要六個相互依存的能力。這些能力包括:測量永續發展進展的能力;促進世代內和世代間的公平;適應突發衝擊和意外事件;將系統轉向更永續的發展路徑;將知識與永續行動連結;以及設計允許人們協作的治理安排。

在千年發展目標(MDG)時代(2000年至2015年),永續發展的關鍵目標是通過經濟增長和參與全球貿易系統來實現減貧。相較之下,永續發展目標(SDGs)採取了更全面的永續發展方式,提出了以人為本的發展議程。例如,在17個SDGs中,有11個目標包含與公平、平等或包容相關的具體目標,而SDG 10專注於解決國家內部和國家之間的不平等問題。

提升環境永續性

進一步資訊:人類對環境的影響與生態足跡

當自然資本(自然資源的總和)被使用的速度快於其自然補充速度時,就會出現不可永續的情況。永續性要求人類活動僅以自然資源可自然補充的速率使用資源。永續發展的概念與承載能力密切相關。理論上,環境退化的長期後果是無法維持人類生活。

1990年,赫曼·戴利(Herman Daly)發布了永續發展的重要操作原則:可再生資源應提供永續產量(採收速度不應超過再生速度);對於不可再生資源,應發展等效的可再生替代品;廢物產生量不應超過環境的吸收能力。

2019年,政府間生物多樣性與生態系統服務科學政策平台(IPBES)發布了迄今為止最大規模、最全面的生物多樣性與生態系統服務研究之政策制定者摘要。報告建議人類文明需要進行變革性轉型,包括永續農業、減少消費與浪費、設立漁業配額以及合作水資源管理。

與工業農業和農業企業相關的環境問題正通過永續農業、有機農業和更永續的商業實踐等方法得到解決。在地方層面,各種運動正致力於永續食品系統,包括減少肉類消費、推廣在地食品生產、慢食運動、永續園藝和有機園藝。不同飲食模式的環境影響取決於多種因素,包括動物性與植物性食品的比例以及食品生產方式。

隨著全球人口和財富的增加,各種材料的用量、種類和運輸距離均有所增加。預計到2050年,若經濟增長率未與自然資源消耗率脫鉤,人類每年可能消耗1400億噸的礦物、礦石、化石燃料和生物質(是目前的三倍)。

材料的永續使用聚焦於去物質化(dematerialization)理念,將材料的線性路徑(開採、使用、棄置於垃圾填埋場)轉為循環材料流,盡可能重複使用材料,類似自然中廢物的循環與再利用。這種思維方式體現在循環經濟概念中,通過重複使用、共享、修復、翻新、再製造和回收,創建閉環系統,最大程度減少資源投入以及廢物、污染和碳排放的產生。歐盟委員會於2020年採納了雄心勃勃的《循環經濟行動計畫》,旨在使永續產品成為歐盟的常態。

提升經濟與社會面向

進一步資訊:企業永續性與永續商業

由於農村貧困和資源過度開採的問題,環境資源應被視為重要的經濟資產,稱為自然資本。傳統的經濟發展模式依賴國內生產總值(GDP)的增長,然而,這種無限制的個人與GDP增長模式可能已不合時宜。永續發展可能需要提高許多人的生活品質,但同時也可能需要減少資源消耗。「增長」通常忽略環境對社會福祉的直接影響,而「發展」則將其納入考量。

早在1970年代,永續性的概念就被用來描述一個「與基本生態支持系統平衡」的經濟。許多領域的科學家強調了《增長的極限》,經濟學家提出了替代方案,例如「穩態經濟」,以應對人類發展擴張對地球的影響。1987年,經濟學家愛德華·巴比爾(Edward Barbier)發表了《永續經濟發展概念》研究,指出環境保護與經濟發展的目標並不衝突,反而可以相互強化。

1999年,世界銀行的一項研究結論指出,基於「真實儲蓄」(定義為「傳統淨儲蓄減去資源耗竭和環境退化的價值,再加上人力資本投資的價值」)的理論,政策制定者有許多可能的干預措施來提升永續性,無論是在宏觀經濟還是純粹環境層面。數項研究表明,針對可再生能源和污染的有效政策與提升人類福祉相容,最終可達到一個「黃金法則」穩態。

2002年的一項元分析回顧了環境與經濟評估,發現「對於『永續政策』在實踐中可能包含的內容缺乏具體理解」。2007年的一項研究結論指出,在全球許多地區,知識、製造資本和人力資本(健康與教育)未能彌補自然資本的退化。有人建議將代際公平納入永續發展與決策中,這在氣候經濟學的經濟評估中已成為常見做法。

世界永續發展工商理事會(World Business Council for Sustainable Development)於2021年發布了《2050願景》文件,展示「企業如何領導世界所需的轉型」。該願景指出:「我們設想一個到2050年,超過90億人口能在地球界限內過上美好生活的世界。」《衛報》強調這份報告是「迄今為止最大的企業永續行動計畫,涵蓋扭轉生態系統損害、應對日益上升的溫室氣體排放,並確保社會轉向永續農業。」

障礙

本節摘錄自《永續性 § 障礙》。

永續性難以實現的原因眾多,這些原因被稱為永續性障礙。在解決這些障礙之前,分析和理解它們至關重要。一些障礙源於自然及其複雜性(「一切皆相關」)。其他障礙則來自人類的行為狀況,例如價值-行動差距,這反映了人們的行動往往與其信念不一致。專家將這些障礙描述為永續性概念的內在障礙。

其他障礙則是永續性概念的外在障礙,這意味著它們是可以克服的。一種方法是為公共商品的消費設定價格標籤。一些外在障礙與主導制度框架的性質有關,例如市場機制在公共商品上的失敗。現有的社會、經濟和文化鼓勵增加消費,而競爭性市場經濟中存在增長的結構性需求,這抑制了必要的社會變革。

此外,還有一些與實施永續政策困難相關的障礙。環境政策目標與經濟發展之間存在權衡。環境目標包括自然保護,而發展可能聚焦於減貧。短期利潤與長期可行性之間也存在權衡。政治壓力通常傾向於短期而非長期,因此形成改善永續性行動的障礙。

永續性的障礙也可能反映當前趨勢,例如消費主義和短期主義。

衝突和缺乏國際合作也被認為是實現永續性的障礙。61位科學家,包括邁克爾·梅洛普爾(Michael Meeropol)、唐·特倫特·雅各布斯(Don Trent Jacobs)以及包括科學家叛亂(Scientist Rebellion)在內的24個組織,支持了一項呼籲,指出若不停止過度消費,就無法阻止生態危機,而只要戰爭持續,這是不可能的,因為國內生產總值(GDP)與軍事潛力直接相關。

評估與反應

主要文章:永續性 § 評估與反應

進一步資訊:弱永續性與強永續性、去增長、生態經濟解耦

永續發展的概念一直以來都受到批評,包括對於永續發展中「何為永續」的疑問。有人認為,對於不可再生資源不存在永續使用的可能性,因為任何正向的開採速率最終都將耗盡地球有限的存量;這種觀點認為整個工業革命本質上不可永續。

永續發展的爭論基於一個假設,即社會需要管理三種類型的資本(經濟、社會和自然),這些資本可能不可相互替代,且其消耗可能是不可逆的。自然資本不一定能被經濟資本替代。雖然有可能找到替代某些自然資源的方法,但替代生態系統服務的可能性要小得多,例如臭氧層提供的保護或亞馬遜森林的氣候穩定功能。

永續發展的概念從不同角度受到批評。一些人認為這是一個悖論(或自相矛盾),認為發展本質上不可永續;其他人則對迄今為止缺乏進展感到失望。部分問題在於「發展」本身的定義並不一致。

布倫特蘭報告對永續發展的模糊定義受到如下批評:該定義「開啟了淡化永續性的可能性。因此,政府傳播了一種訊息,認為我們可以同時擁有經濟增長、繁榮的社會和健康的環境,無需新的倫理觀。這所謂的弱永續性在政府和企業中頗受歡迎,但從根本上說是錯誤的,甚至連弱永續性都算不上,因為保護地球生態完整性是無可替代的。」

學者指出,永續發展是一個開放性的概念,常被批評為模糊、不連貫,因此容易被挪用。

社會與文化

永續發展目標

永續發展是永續發展目標(SDGs)的基礎概念,實現SDGs的政策應圍繞這一概念形成一致。

本節摘錄自永續發展目標

2015年,聯合國全體成員國通過的《2030年永續發展議程》創建了17個全球永續發展目標(SDGs)。這些全球目標的宗旨是「為人類和地球實現和平與繁榮」,同時應對氣候變遷並致力於保護海洋和森林。SDGs強調永續發展的環境、社會和經濟面向之間的聯繫。永續性位於SDGs的核心,正如永續發展這一術語所暗示。

這些目標雄心勃勃,但至今的報告和成果顯示實現這些目標的道路充滿挑戰。到2030年,大多數(若非全部)目標可能無法實現。日益加劇的不平等、氣候變遷和生物多樣性喪失是威脅進展的重大議題。2020年至2023年的COVID-19疫情加劇了這些挑戰,某些地區(如亞洲)在此期間經歷了顯著的倒退。

不同目標之間存在交叉議題和協同效應;例如,政府間氣候變化專門委員會(IPCC)認為,SDG 13(氣候行動)與SDG 3(健康)、SDG 7(清潔能源)、SDG 11(城市與社區)、SDG 12(負責任消費與生產)和SDG 14(海洋)存在強大的協同效應。另一方面,批評者和觀察者也指出目標之間的權衡,例如終結飢餓與促進環境永續性之間的衝突。此外,相較於八個千年發展目標,SDGs數量眾多,導致權衡問題加劇、環境永續性重視不足,以及追蹤質性指標的困難。

永續發展教育

永續發展教育(Education for Sustainable Development, ESD)是聯合國正式使用的術語,定義為鼓勵知識、技能、價值觀和態度改變的教育實踐,以實現更永續且公正的人類社會。ESD旨在賦權並裝備當前與未來世代,以平衡且整合的方式滿足其在永續發展的經濟、社會和環境面向的需求。

《21世紀議程》是首個將教育確定為實現永續發展重要工具的國際文件,並強調了教育的行動領域。ESD是永續發展目標12(負責任消費與生產)中一個指標的組成部分。SDG 12包含11個具體目標,其中目標12.8是「到2030年,確保全球各地的人們擁有永續發展和與自然和諧相處的生活方式的相關資訊與意識。」在《21世紀議程》發布20年後,里約+20聯合國永續發展會議宣佈了《我們想要的未來》文件,聲明:「我們決心推廣教育為永續發展,並將永續發展更積極地融入教育,超越教育為永續發展十年的範疇。」

教育為永續發展的一種形式承認當代環境挑戰,尋求定義適應變化的生物圈的新方法,並鼓勵個人應對隨之而來的社會問題。在《國際教育百科全書》中,這種教育方式被視為一種嘗試,旨在「將意識轉向尊重人類與自然世界相互連結的生命關係倫理」,以裝備未來社會成員具備環境意識和對永續性的責任感。

對UNESCO而言,教育為永續發展包括:

將關鍵永續發展議題融入教學與學習中。例如,關於氣候變遷、災害風險減緩、生物多樣性、減貧和永續消費的教學。它還需要參與式教學與學習方法,激勵並賦權學習者改變行為並為永續發展採取行動。因此,ESD促進了批判性思考、想像未來情景和協作決策等能力。

1997年由UNESCO和希臘政府在「環境與社會:教育與公眾永續意識國際會議」上提出的《塞薩利尼基宣言》,強調永續性的重要性不僅關乎自然環境,還包括「貧困、健康、食品安全、民主、人權與和平」。

0 留言