別讓想法淹沒你!用「親和圖法」把腦袋裡的混亂變成清晰地圖

你是否曾在腦力激盪後,面對滿牆的便利貼而不知所措?或是在收集了大量使用者回饋後,感到資訊龐雜、難以歸納?

在這篇文章中,我們將介紹一個強大的思維視覺化工具——親和圖法 (Affinity Diagram)。這個方法又被稱為 KJ 法,它能幫助你將看似雜亂無章的想法和數據,變成一張張清晰有條理的洞察地圖。親和圖法不只是一種分類工具,更是一種能引導我們從發散走向收斂、從混沌走向清晰的思考過程,讓你從此告別資訊焦慮,輕鬆掌握問題核心!

親和圖法的本質:化繁為簡,洞悉資料的內在關聯

親和圖法的核心,在於將抽象的思維過程視覺化。它並非只是簡單的分類,而是一種啟發式的思考過程,引導我們從資料的表面,挖掘出深層的模式與意義。

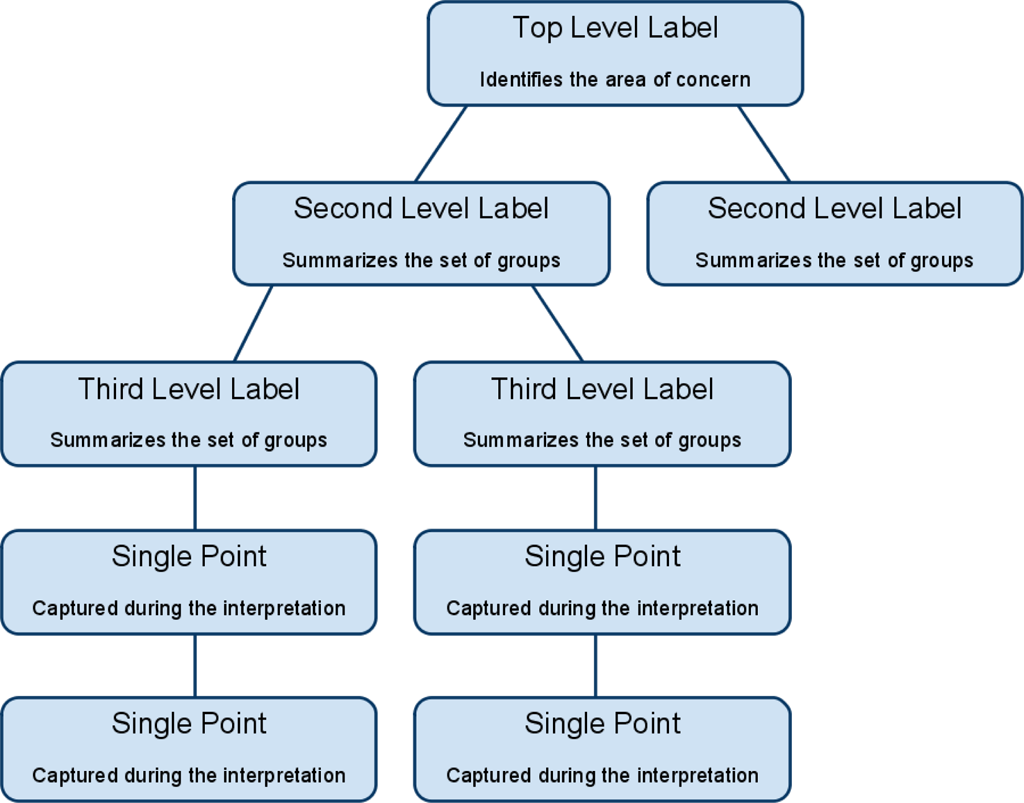

這個「思維視覺化」過程主要包含三個步驟:

- 發散: 收集所有想法與資訊,將每一個單獨的想法或數據點寫在一張卡片(或便利貼)上。這一步驟的關鍵是不設限,鼓勵發散性思考,將所有可能的資訊都納入。

- 視覺化與分組: 將所有卡片貼在牆上或白板上,讓所有資訊都可見。團隊成員不發一語,僅憑直覺將具有「親和力」或內在關聯的卡片放在一起。當一組卡片形成後,便為這個群組命名。這個過程讓隱藏在資訊背後的模式浮現,並形成初步的視覺化結構。

- 收斂與洞察: 團隊共同討論這些分組的意義,並對群組命名進行微調。這一步驟是產生洞察的關鍵,透過群體共識與深度討論,我們得以從視覺化的結構中,提煉出核心的議題、問題的根源或創新的機會。

批判性思考:親和圖法的優勢與應用

親和圖法是一個強大的工具,但要善用它,我們需要理解其優勢與限制,並在最合適的場景中應用。

優勢:

- 適用於發散性思考: 它非常適合處理專案初期大量的、零散的想法或質性資料,例如使用者訪談紀錄、腦力激盪或問卷回饋。

- 提升群體共識與協作: 親和圖法鼓勵團隊共同參與,這不僅能促進團隊成員對問題的共同理解,更能讓來自不同背景的人,透過視覺化的卡片,建立共同的語言。

- 視覺化呈現,易於溝通: 親和圖法將抽象的想法變成了一張有形的圖表,讓團隊能夠更直觀地討論、修改和分享。

限制與修正:

- 主觀性與詮釋差異: 卡片的分類和群組命名帶有主觀性,不同的團隊成員可能會有不同的分類方式。

- 修正: 製作親和圖法時,鼓勵團隊成員在分類過程中保持沉默,僅憑直覺移動卡片。這能減少個人主觀的影響,讓數據本身的關聯性自然浮現。在命名時再進行討論與共識。

- 可能過度簡化複雜性: 為了追求結構化,親和圖法可能會忽略資料中的某些細微但重要的資訊。

- 修正: 親和圖法通常是更大分析流程中的第一步。在完成親和圖後,可以將其產生的洞察作為輸入,進一步使用其他分析工具,例如魚骨圖分析問題根源,或是使用者旅程圖描繪顧客體驗,以獲取更深層次的洞察。

親和圖法的應用場景:從混沌到清晰的具體例證

親和圖法的應用範圍非常廣泛,幾乎所有需要從大量資料中找出模式和洞察的場景都適用。

- 產品開發: 產品團隊可以整理使用者訪談、市場調查等資料,歸納出使用者痛點、產品需求、功能優勢等關鍵資訊,作為產品規劃的依據。

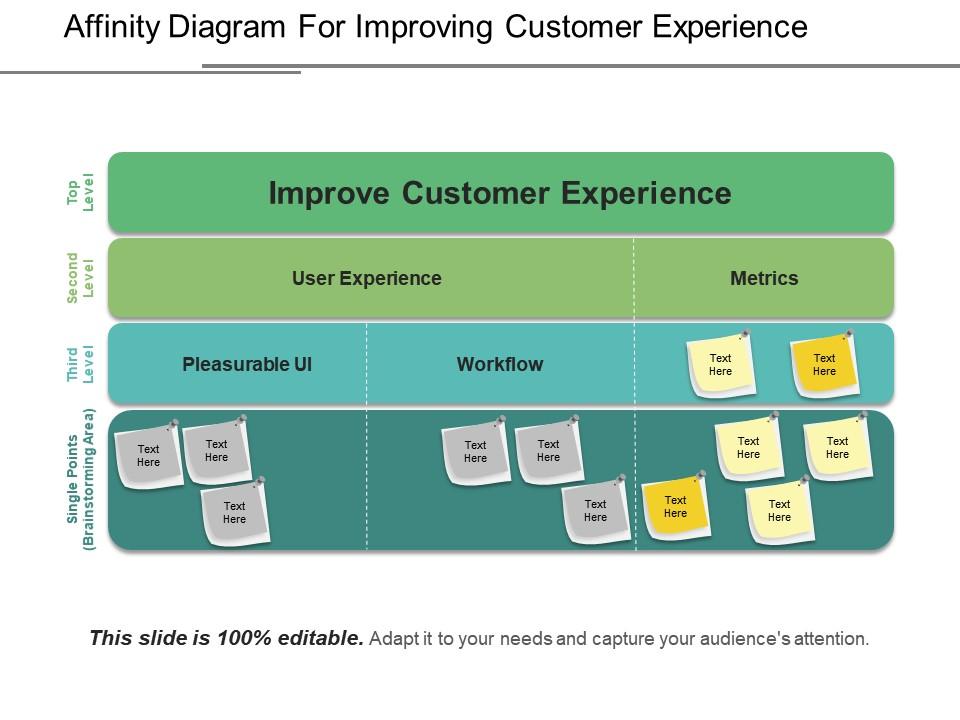

- 客戶服務改善: 客服團隊可以分析大量的客訴信件或通話紀錄,找出客戶常見問題、服務流程瓶頸,從而制定更有效的客戶服務策略。

- 行銷活動規劃: 行銷團隊可以整理市場趨勢、消費者行為等資訊,發掘潛在的行銷機會與目標客群輪廓。

- 教育訓練需求分析: 人資部門可以整理員工訪談與績效數據,歸納出員工普遍的訓練需求,制定更符合需求的客製化訓練計畫。

結語:讓親和圖法成為你的「洞察引擎」

總結來說,親和圖法不只是一種資料整理工具,更是一種思維視覺化的強力引擎。它能幫助我們在資訊的混沌中,理出清晰的脈絡,透過群體協作,挖掘出資料背後的深層意義,進而驅動更明智的決策與更有效的行動。

親和圖法是從「發散」到「收斂」的關鍵橋樑。學會這個工具,你將能把腦袋裡的混亂變成一張張清晰的洞察地圖,真正釋放團隊的洞察力,並在工作中做出更具影響力的決策!

0 留言