解碼色彩的奧秘:設計師必備色彩學核心原理

深入色彩學的浩瀚領域,不僅是掌握色彩基礎知識的旅程,更是啟發設計靈感、提升色彩敏銳度的關鍵。本文將引領您逐一解析構成彩色視覺的三大要素、光的物理原理、物體與光線的交互作用、人類視覺系統的奧妙,以及色彩混合與心理效應等核心概念,為您的設計創作注入無限可能,開啟色彩應用的無限潛能。

彩色視覺的三要素:光、物體、視覺

色彩並非獨立存在,而是 光線、物體及視覺系統 三者相互作用所產生的感知現象。

- 光 (Light):從 牛頓 (Newton) 的 稜鏡色散實驗 揭示光譜奧秘,到 亥姆霍茲 (Helmholtz) 提出的 三原色理論,光的物理特性直接決定了我們感知色彩的基礎。

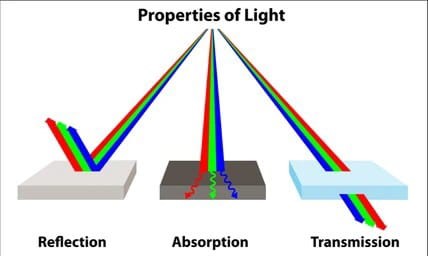

- 物體 (Object):物體本身的色彩,取決於其材質 與光線交互作用的方式,包含 反射 (Reflection)、透射 (Transmission) 及吸收 (Absorption) 等光學特性。

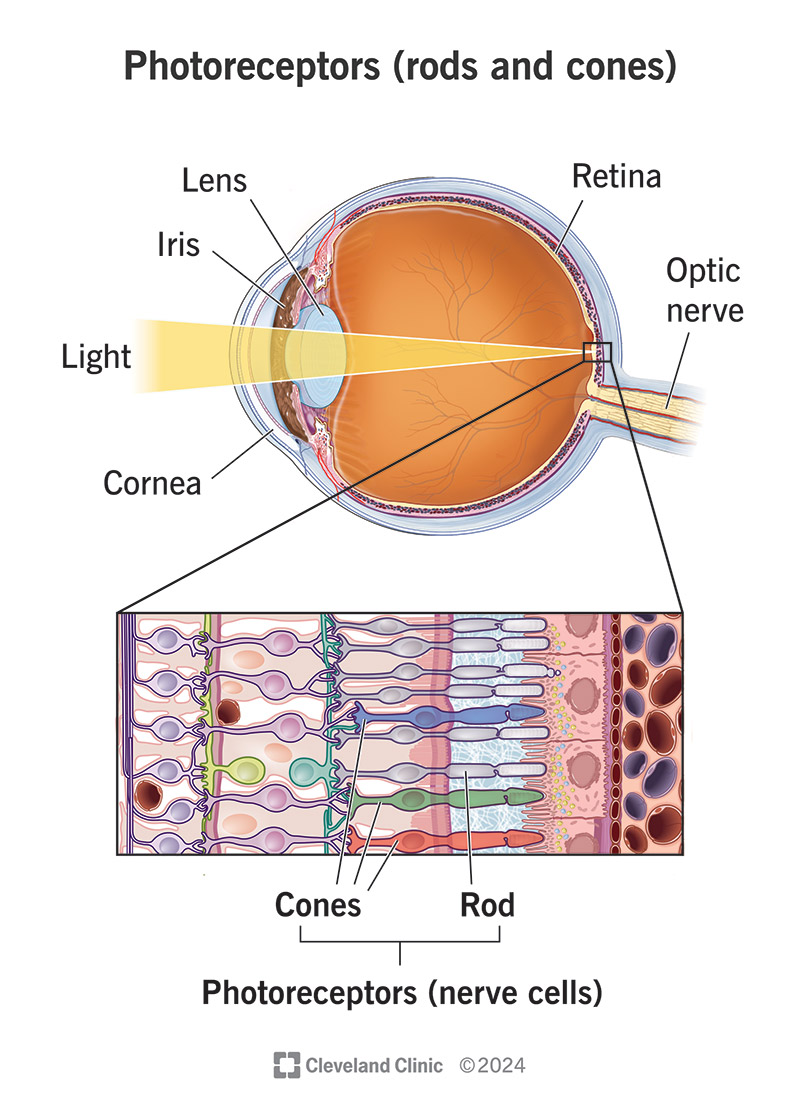

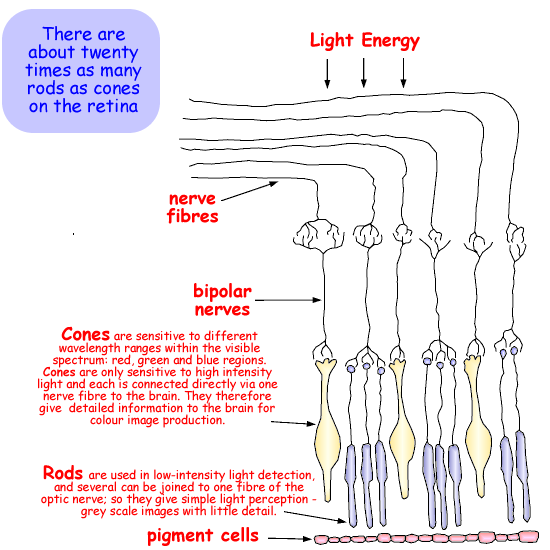

- 視覺系統 (Visual System):人眼視網膜中的 視錐細胞 (Cone cells) 與 視桿細胞 (Rod cells) 是色彩感知的關鍵。兩種感光細胞協同運作,使我們得以在 各種各樣的光線條件下辨識色彩與明暗。

光的物理原理:電磁波與可見光譜

光,本質上屬於 電磁波譜 (Electromagnetic spectrum) 中的一小部分,人眼可感知的 可見光波長範圍 狹窄,僅介於 約 400 至 700 奈米 (nm) 之間。光的本性具備 波粒二象性 (Wave–particle duality),意即 同時展現波動性與粒子性 兩種物理特性。

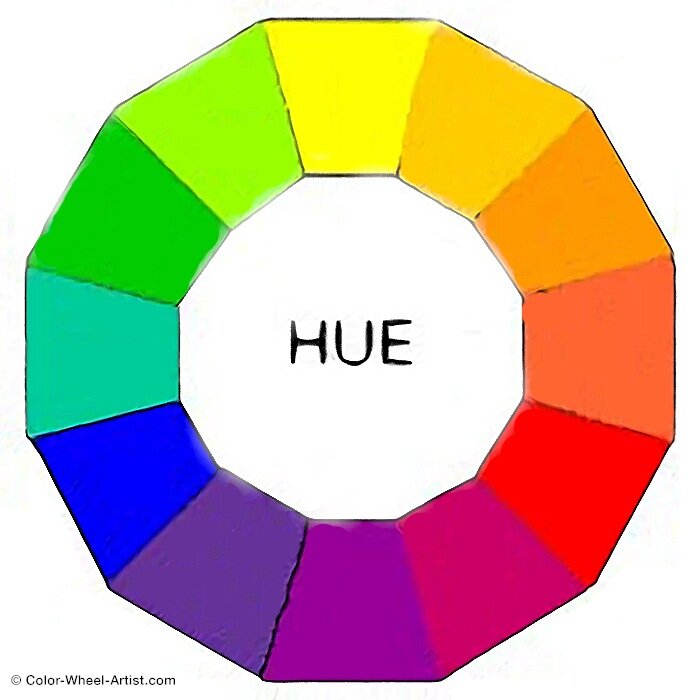

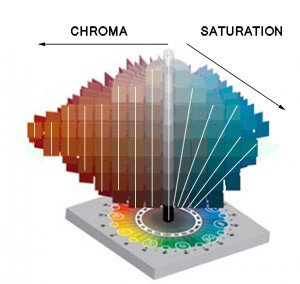

色彩的三屬性:色相、明度、彩度

色彩可透過 色相 (Hue)、明度 (Value) 及 彩度 (Chroma) 三大屬性精確描述:

- 色相 (Hue): 色彩的 основная 相貌,由 光波長度 決定。不同波長的光,在大腦中即被解讀為不同的色相,例如 紅、橙、黃、綠、藍、紫 等。

- 明度 (Value): 色彩的明暗程度,亦即 色彩的亮度。 黃色 反射光線能力強,故 明度較高 ; 藍色 吸收光線能力強,故 明度較低 。

- 彩度 (Chroma): 亦稱 飽和度 (Saturation),指的是色彩的 鮮豔程度與純粹度。 高彩度 色彩鮮明 飽和; 低彩度 色彩則柔和 中性的,接近灰色調。

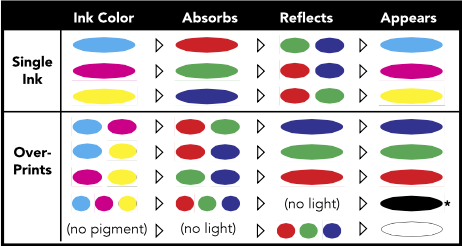

物體與光的色彩反應:吸收、反射、透射

物體呈現色彩,是其材質與光線相互作用的結果。當光線照射到物體表面時,會發生以下幾種現象:

- 吸收 (Absorption):物體 吸收特定波長的光線,例如綠色樹葉 吸收 紅光與藍光, 僅反射 綠光,因此呈現綠色。

- 反射 (Reflection):物體 反射特定波長的光線,未被吸收的光線進入人眼,形成我們所見的色彩。

- 透射 (Transmission): 光線穿透物體 ,例如有色玻璃 透射特定波長的光線,呈現色彩。

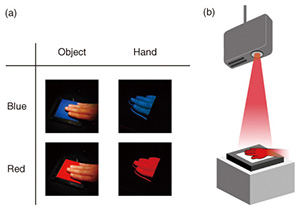

光源的色溫 (Color temperature) 與 顯色指數 (Color Rendering Index, CRI) 亦會 顯著影響物體呈現的色彩。 色溫 描述光源的 色彩傾向, 顯色指數 則評估光源 真實還原物體色彩的能力。在 不同光源條件下,物體的色彩表現可能產生 明顯差異。舉例而言,在 偏暖的紅色燈光 照射下, 綠色物體 可能因 缺乏綠光反射 而呈現 偏暗的黑褐色。

視覺系統與色彩感知機制:視錐細胞與視桿細胞

人眼的 視覺系統 是精密的色彩感知器官,主要仰賴 視網膜 (Retina) 上的兩種感光細胞:

- 視錐細胞 (Cone cells): 主要負責色彩感知,對 紅、綠、藍 三種波長的光線 最敏感的。 視錐細胞 主要在 明亮環境 下 啟用設定, 使我們能辨識色彩的 種類 與 細微差異。

- 視桿細胞 (Rod cells):主要負責感知明暗與對比度,對光線強度的變化極為敏感。視桿細胞 主要在昏暗環境下發揮作用,即使在低光源條件下,我們仍能感知物體的輪廓與明暗,但色彩辨識能力則會顯著降低。

人類視覺系統具備 色彩恆常性 (Color constancy) 的奇妙特性,即使 光源色溫 不斷變化,我們仍能在 一定程度上辨識物體的 原來的 顏色,例如,在 在早晨 偏黃的陽光 或 夜晚 偏 藍色的 的月光 下,我們仍能辨識 蘋果是紅色的 , 香蕉是黃色的。

色彩混合原理:加法混色與減法混色

色彩混合可分為 色光混合 與 色料混合 兩種基本原理:

RGB色光加法三原色 (Additive Color Mixing)

紅 (Red, R)、綠 (Green, G) 與 藍 (Blue, B) 被稱為 色光三原色。 色光混合 遵循 加法混色原理, 疊加不同色光會提升亮度,混合後色彩的 明度亦隨之增加。當 紅、綠、藍 三色光以等比例、全強度疊加 時,即可 產生白光。 RGB 色光加法混色原理 廣泛應用於 電視螢幕、電腦顯示器、手機螢幕 等發光顯示設備,透過 精確控制 紅、綠、藍 三色光的發光強度比例,即可呈現 各式各樣的 色彩。

CMY色料減法三原色 (Subtractive Color Mixing)

青 (Cyan, C)、洋紅 (Magenta, M) 與 黃 (Yellow, Y) 被稱為 色料三原色。 色料混合 遵循 減法混色原理,混合不同色料會降低色彩飽和度,並使混合後色彩的 明度隨之降低。 CMY 色料減法混色原理 廣泛 應用於印刷產業。 青、洋紅、黃 三色色料等比例混合 可 吸收大部分光線,理論上應 產生黑色,但實務印刷中,三色墨水疊印通常僅能呈現 深棕色或深灰色。為了 提升黑色成色的飽和度與輪廓清晰度, CMYK 色彩模式 遂額外 加入黑色 (Black, K) 油墨,進而形成 CMYK 四色印刷系統。

色彩體系架構:系統化組織色彩

為更有效地 組織、溝通與應用色彩,色彩學發展出 種類 的 色彩體系 (Color System) ,將色彩系統化、結構化。常見的色彩體系包含:

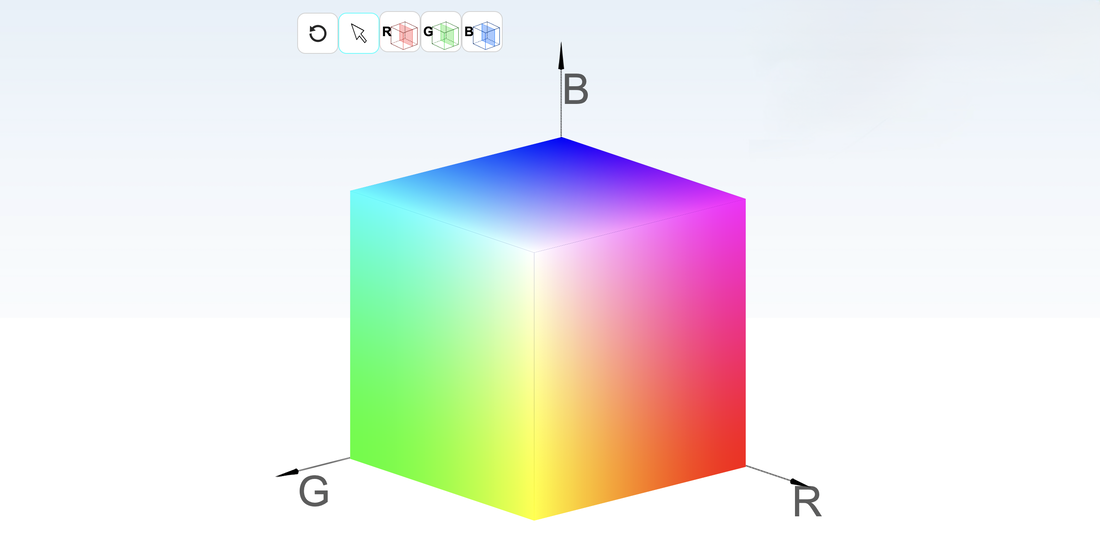

- RGB色彩立方體 (RGB Color Cube):以 紅 (R)、綠 (G)、藍 (B) 三原色為軸,構建 三維色彩立方體模型。RGB色彩立方體 主要應用於數位顯示領域,透過 三維坐標系統 精確地描述數位色彩。

- 孟塞爾色彩系統 (Munsell Color System):由 美國藝術家 孟塞爾 (Albert Munsell) 於 20 世紀初 разработано, 為一套 以 人類視覺感知為基礎 的色彩描述系統。 孟塞爾色彩系統 以 色相 (Hue)、明度 (Value) 與 彩度 (Chroma) 三屬性為基礎, 系統化地組織與標示色彩 ,至今仍廣泛 應用於 色彩教育、工業生產與藝術設計領域。

- P.C.C.S.色彩體系 (Practical Color Coordinate System):由日本色彩研究所 (Japan Color Research Institute, JCRI) 所研發,為一套著重色調和諧的色彩體系。P.C.C.S.色彩體系 以 色調 (Tone) 為核心概念,將色彩依據明度與彩度劃分為多種色調群組,強調色調和諧在色彩搭配中的重要性,廣泛應用於服裝設計、室內設計與產品設計領域。

色彩心理學效應:色彩的情感語言

色彩的視覺效應,不僅影響美感感知,更深層地與人類的情緒及心理印象息息相關。色彩心理學 (Color Psychology) 即在探討色彩與人類心理、行為之間的關聯性。例如,鮮豔明亮的黃色 (Yellow) 常與溫暖、活力、喜悅、樂觀等情感連結;沉靜內斂的藍色 (Blue) 則易於傳達冷靜、專業、信任、平和的氣質。

色彩的 明度 亦會 影響 物體的 輕重感 。 明度高的色彩 通常予人 輕盈、飄逸 的感覺; 明度低的色彩 則易於產生 厚重、沉穩 的心理感受。

冷暖色調的心理感知:營造氛圍的色彩語言

色溫 (Color Temperature) 亦直接影響色彩的心理感知。

- 暖色調 (Warm Colors):紅色 (Red)、橙色 (Orange)、黃色 (Yellow) 等色調,在心理層面易使人感到溫暖、熱情、精力充沛。在視覺效果上,暖色調亦常予人前進、活躍之感。

- 冷色調 (Cool Colors):藍色 (Blue)、綠色 (Green) 等色調,在心理層面易於讓人感到冷靜、平和、專業與內斂。在視覺效果上,冷色調通常傳達後退、靜謐、沉穩的感受。

色彩不僅是構成設計作品的 基本視覺元素,更是 創造情感氛圍、傳達設計意念的強大工具。期盼本文深入淺出的色彩學解析,能為您的設計創作之路帶來更豐富的靈感與啟發,在色彩的無限 光譜 中, 揮灑 你的 創意,成就更卓越的設計作品。

0 留言